S.Francesco

S.Francesco

S.Francesco: le immagini

Inferno canto V

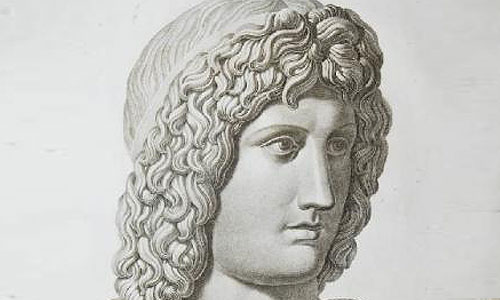

Ulisse è personaggio che si colloca sulla linea di confine tra mitologia e letteratura; come personaggio letterario compare, per la prima volta, col nome di Oδυσσεύς (colui che è odiato) nell’Iliade. Il nome gli viene dato dal nonno Autolico, figlio del dio Hermes e padre di Anticlea, andata sposa a Laerte, re di Itaca, dal quale Odisseo eredita il regno. Marito di Penelope e padre di Telemaco, lascia la sua isola per seguire Agamennone nella guerra contro Troia. Torna in patria dopo dieci anni di guerra e dieci di peregrinazioni, durante i quali la tradizione vuole abbia avuto un secondo figlio, Telegono, avuto dalla maga Circe.

Protagonista del poema che da lui prende nome, l’Odissea, compie un viaggio di ritorno a Itaca ostacolato dall’ira di Poseidone, dio del mare. Le tappe del ritorno (in greco nostos) sono dodici, in cui si alternano insidie manifeste a insidie latenti. Le tappe sono: i Ciconi, i Lotofagi, Polifemo, Eolo, i Lestrigoni, Circe, Ade, le Sirene, Scilla e Cariddi, Buoi del Sole, Calipso, i Feaci. Giunto a Itaca, si rivela in un primo momento solo al figlio Telemaco e al fedele Eumeo, stermina i Proci e riprende il suo posto accanto a Penelope.

Nel libro undicesimo dell\’Odissea, l\’indovino Tiresia predice il futuro a Odisseo: avrà una morte Ex thalos: o \”dal mare\” o \”lontano dal mare\”. Una volta uccisi i Proci, ripartirà verso terre lontane, ai confini del regno di Poseidone, oltre le Colonne d\’Ercole. Giungerà a una terra dove non conoscono il mare e le navi, e dove non si condiscono i cibi col sale. Quando un viandante scambierà il remo di Odisseo per un ventilabro, egli potrà fermarsi, piantare il remo e offrire sacrifici a Poseidone. Tornerà quindi ad Itaca, offrirà sacrifici a tutti gli dèi e una lieta morte verrà dal mare durante una serena vecchiaia, circondato da popoli pacificati.

Ulisse, il nome datogli dai Romani e reso celebre da Livio Andronico, significa \”ferito a un\’anca\” e si riferisce a una ferita riportata alla coscia in una battuta di caccia al cinghiale nelle foreste di Castalia. Anche nella tradizione post-omerica Odisseo/Ulisse resta la personificazione dell\’astuzia, del coraggio, della curiosità e dell\’abilità manuale.

Sulla morte di Ulisse, delle molteplici versioni, ne restano attestate solo quattro:

Ulisse è collocato fra i consiglieri fraudolenti nel XXVI canto dell’ Inferno. Chiuso in una fiamma biforcuta con Diomede, sconta l’inganno perpetrato ai danni dei Troiani che portò alla distruzione della città di Troia e alla vittoria finale dei Greci. Ma Dante individua in questo personaggio inquieto, e dominato da un’insaziabile curiosità, l’emblema di quella spinta che muove le intelligenze migliori della specie umana alla ricerca di nuove frontiere della conoscenza, senza limiti e senza remore. In questa ottica, Ulisse diventa portatore di una irrinunciabile etica del comportamento che ha, però, un difetto di fondo: il superamento del limite deve avvenire con il consenso della Divinità che si fa garante della sua riuscita. Per questa assenza Ulisse fallisce, mentre Dante perviene al suo obiettivo finale.

Inferno Canto XXVI

Figlia di Simone Donati, sorella di Corso e di Forese: appartiene a una delle famiglie non più ricche (non figura, infatti, nel giro delle più note case bancarie e mercantili di Firenze), ma fra quelle di più antica nobiltà e più potenti per prestigio sociale e per legami politici, ma anche fra le più settarie. E’ suora nel convento francescano di Monticelli presso Firenze ma, per volere del fratello Corso, viene rapita dal chiostro – forse nel 1285 o nel 1288. Corso Donati, chiamato il “barone” per la sdegnosa fierezza dei suoi modi, ò a capo della fazione dei Neri e, come tale, nel 1300 viene confinato nella Massa Trabaria. Viene nominato podestà e poi capitano del popolo a Bologna, tra il 1283-1293: in questo periodo si sviluppa la tragedia personale di Piccarda ch’egli dà in moglie a Rossellino della Tosa, suo violento seguace nella fazione dei Guelfi Neri.

Non sappiamo quanto tempo muoia dopo il rapimento. La tradizione riporta che ella, appena rapita, preghi Dio di liberarla da quel matrimonio forzato; la preghiera verrebbe esaudita per un’improvvisa infermità, che in alcune versioni è descritta come un’orribile lebbra. La leggenda, già accolta dall’Ottimo (“E dicesi che la detta infermità e morte corporale la concedette Colui, ch’è datore di tutte le grazie, in ciò esaudendo i suoi devoti preghi”), e da Pietro (“Tamen fertur quod mortua est virgo et intacta a dicto eius viro, superveniente sibi febre in nuptiali die”), ne altera però il carattere e contrasta con il testo dantesco.

Collocata nel primo cielo, quello della Luna, dove sono beati gli spiriti che non hanno portato a compimento i propri voti, Piccarda è la prima anima che Dante incontra nel Paradiso. La sua presenza nel Paradiso è annunciata dal fratello Forese (Purg. XXIV 10-15). Dolcissima, e imperfetta nella sua vita terrena, Piccarda realizza la pienezza del suo essere nell’abbandono alla volontà di Dio, nel riconoscimento della cui scelta infallibile consiste la perfetta felicità, come spiega allo stesso Dante.

Paradiso canto III 10-123

Pietro della Vigna (o Vigne; Petrus De Vinea o De Vineis) nasce a Capua intorno al 1190, da famiglia non abbiente; compie i suoi studi universitari a Bologna, dove trascorre alcuni anni in gravi strettezze economiche. Ha trent’anni quando, intorno al 1220, Berardo, arcivescovo di Palermo, lo raccomanda all\’imperatore Federico II, che lo accoglie nella sua corte come notaio e scrittore della cancelleria imperiale. Nel 1225 è giudice della Magna Curia, carica che mantiene fino al 1247: ma le sue funzioni appaiono, fin dall\’inizio, assai più estese e importanti di quelle giuridicamente connesse alla carica. Sembra certo che collabori, fra l’altro, anche alla formulazione delle leggi contenute nel cosiddetto Liber augustalis (1231).

Almeno fin dal 1239 i documenti mostrano come Pietro tenga, anche se in collaborazione con Taddeo di Sessa, la direzione della cancelleria imperiale: un incarico che comporta non soltanto il controllo degli atti di governo, ma anche l\’autorizzazione a decidere direttamente sulle questioni che non richiedano l\’intervento personale dell\’imperatore. E’ anche il diplomatico di fiducia di Federico II, in particolare con il Papato e con le città dell\’Italia settentrionale: viene inviato da Federico II come ambasciatore a Gregorio IX, durante le lotte con la Lega lombarda, prima nel 1232-1233 e poi nel 1237, e più tardi, nel 1243, come plenipotenziario presso Innocenzo IV; nel 1234 è mandato in Inghilterra per concludere il matrimonio dell\’imperatore con Isabella, sorella di Enrico III; nel 1245 assiste alle conferenze di Foggia con i patriarchi di Antiochia e di Aquileia; e infine, nel 1245, si reca in Francia presso Luigi IX.

Il punto più alto della sua carriera è raggiunto nel 1247, quando, morto Taddeo di Sessa, viene nominato \”imperialis aulae protonotarius et regni Siciliae logotheta\”: ma solo due anni dopo, nel febbraio 1249, durante un soggiorno della corte a Cremona, è privato di tutte le sue cariche, arrestato e infine accecato. A più severe condanne e pene si sottrae uccidendosi nell\’aprile dello stesso anno.

Le testimonianze sul modo e sul luogo del suicidio sono discordanti. Come luogo viene indicata la rocca di San Miniato, o la chiesa di San Paolo a Ripa d\’Arno, o quella di Sant\’Andrea in Barattularia; concordano, invece, sul modo: si spacca la testa gettandosi contro un muro.

Più grave, e tuttora non bene chiarita, la questione delle cause che provocano l\’improvvisa disgrazia del ministro. L\’innocenza di Pietro, vittima incolpevole del rancore personale di Federico II o di una congiura di palazzo organizzata dai nobili della curia imperiale, invidiosi della potenza di un uomo di umili origini come lui, è sostenuta già da alcuni cronisti anteriori a Dante, come Salimbene e Ricordano Malispini; e questa tesi, ribadita nel XIII dell\’Inferno e da tutti i commentatori antichi della Commedia, è accolta, anche se con diverse sfumature, dalla maggior parte degli studiosi moderni.

Non sono mancati, tuttavia, altri storici, soprattutto tedeschi, che hanno accolto la tesi della colpevolezza di Pietro, affermando che egli avrebbe compiuto estese frodi finanziarie, tali da mettere in pericolo l\’esistenza stessa dello stato; che avrebbe abusato del proprio potere, accusando e facendo condannare, con prove false o insufficienti, persone delle cui sostanze intendeva appropriarsi.

Di rilievo anche la figura letteraria di Pietro, documentato soprattutto dal suo epistolario, capolavoro dell\’artificiosa prosa latina caratteristica dell\’ambiente federiciano. Minore importanza rivestono invece le sue poesie latine, e le tre canzoni in volgare che gli sono attribuite.

Collocato nel II girone del VII cerchio, nella selva dei suicidi, Pier della Vigna diventa, nel Poema, emblema di coloro che hanno servito il proprio Paese con dedizione assoluta e sono stati ricambiati con nera ingratitudine: da questo punto di vista è personaggio nel quale Dante si identifica. Ma fa pensare il rifiuto di Dante a porre altre domande al protonotaro, come se avesse dubbi sul suo racconto.

Inferno canto XIII 55-78

I commentatori antichi del poema la identificarono come una donna della famiglia dei Tolomei di Siena, sposa di Baldo d\’Aldobrandino de\’ Tolomei. In seconde nozze Pia sarebbe stata sposata a Nello dei Pannocchieschi, signore del Castel di Pietra in Maremma, podestà di Volterra e Lucca, capitano della Taglia guelfa nel 1284 e vissuto almeno fino al 1322. Nello possedeva il Castel di Pietra in Maremma, dove nel 1297 avrebbe fatto assassinare la donna, facendola gettare da una finestra, dopo averla rinchiusa per un po\’ nel suo castello, forse per la scoperta della sua mai provata infedeltà, forse per liberarsi di lei, desiderando il nuovo matrimonio.

Secondo altri commentatori antichi potrebbe essere stata uccisa per aver commesso qualche fallo (tesi di Jacopo della Lana, l\’Ottimo e Francesco da Buti); secondo altri ancora, quali Benvenuto e l\’anonimo fiorentino del XIV secolo, per uno scatto di gelosia del marito.

Chi fosse la prima moglie del conte Pannocchieschi nessuno può ancora dirlo con certezza. Inoltre, al tempo di Nello, in casa Tolomei non esisteva nessuna figlia o nipote che si chiamasse Pia. Un Tolomei, comunque, sposò una Pia Malavolti. Il matrimonio (di interesse) non durò molto e sembra che Pia avesse molti amanti. Il Tolomei decise, così, di eliminarla. L\’incarico dell\’esilio fu affidato proprio a Nello. Pia fu così \”rapita\” e portata in Maremma dove morì per cause mai accertate.

Purgatorio Canto V 130-136

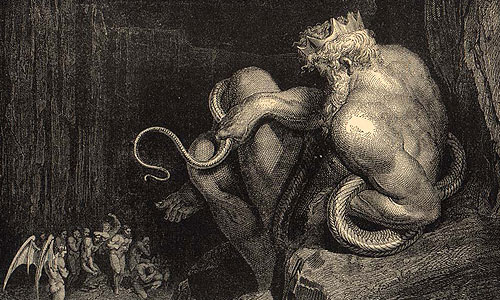

Nella mitologia romana, Lucifer è una divinità corrispondente alla divinità greca Eosforo (o Torcia dell\’Aurora), nome dato alla Stella del mattino; é figlio di Eos (l\’Aurora) e di Astreo e padre di Ceice (Ceyx), re di Tessaglia, e di Dedalione. Lucifer , nella lingua latina, significa Portatore di Luce; è anche il nome che veniva dato al pianeta Venere perchè era la prima luce che anticipava il sole. Lucifer é quindi assimilato alle divinità della luce e, come corrispettivo della divinità greca Eosforo, é oggetto di culto.

Nella tradizione cristiana, Lucifero, l’angelo più bello, il più perfetto, promuove la ribellione degli angeli contro Dio e viene precipitato – con una caduta durata 9 giorni – nell’Inferno. La Patristica (Girolamo, Tertulliano, Gregorio Magno) assimila la figura di Lucifero a quella di Satana, in virtù di una interpretazione molto dubbia di un passo di Isaia (14,12):

Come mai sei caduto dal cielo, Luce del mattino (Lucifero), figlio dell\’aurora?

Come mai sei stato steso a terra, signore di popoli?

L\’appellativo di \”Portatore di Luce\” o \”Stella del mattino\” era infatti uno dei titoli del re di Babilonia e, in questo passo, Isaia non si riferirebbe a Satana, ma farebbe piuttosto un parallelo fra la sconfitta di Satana e la sconfitta di Babilonia. L\’incongruenza dell\’interpretazione classica è ancora più evidente se si legge come il testo continua (Isaia 14, 16-17):

16 Coloro che ti vedono fissano in te lo sguardo,

ti esaminano attentamente,

e dicono: «È questo l\’uomo che faceva tremare la terra,

che agitava i regni,

17 che riduceva il mondo in un deserto,

ne distruggeva le città,

e non rimandava mai liberi a casa i suoi prigionieri?»

Nella tradizione cristiana, a ogni modo, con la sua cacciata e soprattutto il suo sprofondare nel centro della terra, prende forma il regno del maligno, l’Inferno, in cui però l’angelo Lucifero perde il suo nome in una damnatio memoriae, e si muta in Satana (l’Avversario). Lontani dalla luce divina, i meravigliosi angeli si mutano in orrendi demoni e, da quel momento, il suo unico scopo è quello di trascinare gli uomini, i nuovi figli di Dio, nella sua dimora.

Nel Medioevo i teologi si interrogano sulla figura di Lucifero e ipotizzano cause diverse per la sua caduta: per San Bernardo è la sua superbia; per Pietro Lombardo il desiderio di equipararsi a Dio.

Nella Commedia Lucifero è identificato in Belzebù e in Dite. Il suo aspetto è mostruoso: ha tre teste e, dai sei occhi, sgorgano lagrime che frammiste a bava scendono giù dai tre menti. Nelle tre bocche dilania tre peccatori (Giuda, Bruto, Cassio), maciullandoli e straziandoli senza sosta in eterno; a differenza degli altri demoni, Lucifero non è rappresentato con corna e coda, ma con le ali che sono proprie dei Serafini. Lucifero è conficcato al centro della Terra, nel punto più lontano da Dio, immerso fino al busto nel lago sotterraneo di Cocito, il quale è eternamente congelato per il vento gelido prodotto dal continuo movimento delle sue sei ali.

Utilizzando un tipico procedimento medievale Dante opera una contaminatio tra l\’elemento biblico e quello classico virgiliano, in una enfatizzazione della sua bruttezza in contrapposizione con la sua bellezza prima della ribellione a Dio.

Inferno canto XXXIV

Citazioni:

Inf. IV 127; XI 64-65; XII 38-39;

Purg. XII 25-27;

Par. IX 127-129; XIX 46-48; XXVII 26-27; XXIX 55-57.

Gerione è personaggio che appartiene alla mitologia greca: mostro triforme, figlio di Crisaroe e di Calliroe, e fratello di Echdna, abita nell’isola di Erytheia situata all’estremo Occidente, oltre le colonne d’Ercole, dove possiede un ricco e bellissimo armento di buoi rossi guidato da Euritione e custodito dal cane Orto

Esiodo lo definisce Tricefalo, e così è descritto da Apollodoro nella Biblioteca: “L’isola era abitata da Gerione, figlio di Crisaore e di Caldiero, a sua volta figlio di Oceano. Il suo corpo era come quello di tre uomini cresciuti insieme, uniti in uno all’altezza della vita, ma poi separato in tre dai fianchi e dalle cosce in su”.

Eracle, su richiesta di Euristeo, deve impossessarsi dei buoi (decima fatica). Arriva nell’isola sulla barca dorata di Helios e viene sorpreso da Gerione, presso il fiume Antemois, mentre gli ruba gli animali: uccide il gigante, torna a Tartesso, e, dopo molti travagli, consegna i buoi a Euristeo.

Virgilio (Aen., VI, 289; VII, 662; VIII, 202), Ovidio (Met., IX, 184-185; Her., IX, 91-92) Seneca (Agam., 834) lo descrivono come un mostro di natura tricorporea; il gregge di Gerione coincide con quello di Ade, sì che Menete, il pastore di Ade, che gli avrebbe rivelato il furto di Eracle, è un suo doppione, così come Orto è un doppione di Cerbero. La fatica di Eracle è localizzata in Ambracia, nella contrada del mare Acherusio, dove s\’immaginava l\’ingresso al mondo sotterraneo.

Eracle dà vita in Sicilia a un oracolo di Gerione che, in seguito, si diffonde in tutta la penisola; ad Abano, vicino a Padova, esiste un suo oracolo al quale, come riferisce Svetonio (Tiber., 14), è solito rivolgersi Tiberio, quando si reca nell\’Illirio.

Il carattere di Gerione dell\’oracolo patavino è quello non già d\’un mostro che abita lontano dall\’umano consorzio, ma di un eroe che dimora presso benefiche e salutari acque termali, quasi come protettore e consigliere benevolo. Questo carattere atipico rispetto alla tradizione greca trova nuovamente riscontro in Sicilia nel culto che Gerione ha in Agirio.

L’arte arcaica greca raffigura Gerione con tre corpi di guerrieri. Appare invece come un giovane nudo, con scudo, nella metopa del cosiddetto Thesèion ad Atene, e come oplite tricorpore nella tomba etrusca François di Vulci. L’arte romana lo raffigura con tre corpi o, più semplicemente, con tre teste.

Dante rappresenta Gerione come un mostro con un solo corpo, ma composto di quattro esseri animati: il volto è quello di un uomo giusto, onesto, benevolo; il corpo è di serpente; le zampe sono artigliate come quelle di un leone; la coda è velenosa e biforcuta.

Con la sua ricercata commistione di elementi umani e bestiali, e col suo manto cosparso di variopinti nodi e di rotelle, è simbolo dell\’instabilità, della incertezza e dell’oscuro rapporto tra essere ed apparire. È il bene capovolto, l\’\”anti-bene\”, la sozza imagine di froda.

Inferno Canto XVII