Pier Delle Vigne

Biografia

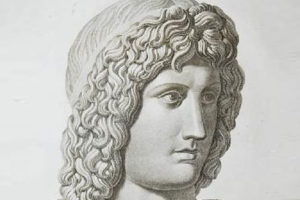

Pietro della Vigna (o Vigne; Petrus De Vinea o De Vineis) nasce a Capua intorno al 1190, da famiglia non abbiente; compie i suoi studi universitari a Bologna, dove trascorre alcuni anni in gravi strettezze economiche. Ha trent’anni quando, intorno al 1220, Berardo, arcivescovo di Palermo, lo raccomanda all\’imperatore Federico II, che lo accoglie nella sua corte come notaio e scrittore della cancelleria imperiale. Nel 1225 è giudice della Magna Curia, carica che mantiene fino al 1247: ma le sue funzioni appaiono, fin dall\’inizio, assai più estese e importanti di quelle giuridicamente connesse alla carica. Sembra certo che collabori, fra l’altro, anche alla formulazione delle leggi contenute nel cosiddetto Liber augustalis (1231).

Almeno fin dal 1239 i documenti mostrano come Pietro tenga, anche se in collaborazione con Taddeo di Sessa, la direzione della cancelleria imperiale: un incarico che comporta non soltanto il controllo degli atti di governo, ma anche l\’autorizzazione a decidere direttamente sulle questioni che non richiedano l\’intervento personale dell\’imperatore. E’ anche il diplomatico di fiducia di Federico II, in particolare con il Papato e con le città dell\’Italia settentrionale: viene inviato da Federico II come ambasciatore a Gregorio IX, durante le lotte con la Lega lombarda, prima nel 1232-1233 e poi nel 1237, e più tardi, nel 1243, come plenipotenziario presso Innocenzo IV; nel 1234 è mandato in Inghilterra per concludere il matrimonio dell\’imperatore con Isabella, sorella di Enrico III; nel 1245 assiste alle conferenze di Foggia con i patriarchi di Antiochia e di Aquileia; e infine, nel 1245, si reca in Francia presso Luigi IX.

Il punto più alto della sua carriera è raggiunto nel 1247, quando, morto Taddeo di Sessa, viene nominato \”imperialis aulae protonotarius et regni Siciliae logotheta\”: ma solo due anni dopo, nel febbraio 1249, durante un soggiorno della corte a Cremona, è privato di tutte le sue cariche, arrestato e infine accecato. A più severe condanne e pene si sottrae uccidendosi nell\’aprile dello stesso anno.

Le testimonianze sul modo e sul luogo del suicidio sono discordanti. Come luogo viene indicata la rocca di San Miniato, o la chiesa di San Paolo a Ripa d\’Arno, o quella di Sant\’Andrea in Barattularia; concordano, invece, sul modo: si spacca la testa gettandosi contro un muro.

Più grave, e tuttora non bene chiarita, la questione delle cause che provocano l\’improvvisa disgrazia del ministro. L\’innocenza di Pietro, vittima incolpevole del rancore personale di Federico II o di una congiura di palazzo organizzata dai nobili della curia imperiale, invidiosi della potenza di un uomo di umili origini come lui, è sostenuta già da alcuni cronisti anteriori a Dante, come Salimbene e Ricordano Malispini; e questa tesi, ribadita nel XIII dell\’Inferno e da tutti i commentatori antichi della Commedia, è accolta, anche se con diverse sfumature, dalla maggior parte degli studiosi moderni.

Non sono mancati, tuttavia, altri storici, soprattutto tedeschi, che hanno accolto la tesi della colpevolezza di Pietro, affermando che egli avrebbe compiuto estese frodi finanziarie, tali da mettere in pericolo l\’esistenza stessa dello stato; che avrebbe abusato del proprio potere, accusando e facendo condannare, con prove false o insufficienti, persone delle cui sostanze intendeva appropriarsi.

Di rilievo anche la figura letteraria di Pietro, documentato soprattutto dal suo epistolario, capolavoro dell\’artificiosa prosa latina caratteristica dell\’ambiente federiciano. Minore importanza rivestono invece le sue poesie latine, e le tre canzoni in volgare che gli sono attribuite.

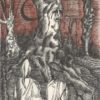

Pier Delle Vigne nella Divina Commedia

Collocato nel II girone del VII cerchio, nella selva dei suicidi, Pier della Vigna diventa, nel Poema, emblema di coloro che hanno servito il proprio Paese con dedizione assoluta e sono stati ricambiati con nera ingratitudine: da questo punto di vista è personaggio nel quale Dante si identifica. Ma fa pensare il rifiuto di Dante a porre altre domande al protonotaro, come se avesse dubbi sul suo racconto.

Inferno canto XIII 55-78

Pier Delle Vigne: le immagini